今回は、奈良県奈良市にある奈良町にぎわいの家について紹介します。

施設の様子をまとめたのでご覧になって下さい。

Contents

1. 施設情報

1) 奈良町にぎわいの家

①紹介

・文化・生活体験施設(奈良県奈良市)

・ならまちの中にある施設

・大正時代の文化や生活を体験できる施設

・1917年築(築約100年)の町家

②コンセプト

・テーマは二十四節気で季節を感じる町家

・住まいの知恵や伝統の技など日本の暮らしを伝える町家

・空間から生まれる文化や生活を体験できる町家

③設立

・2015年4月

④入場料

・無料

⑤駐車場

×なし(公共交通機関をご利用下さい)

・車でお越しの方はお近くのパーキングに駐車してからお越し下さい。

(A) アクセス

〒630-8333

奈良県奈良市中新屋町5

◇最寄り駅

・近鉄 奈良線 奈良駅 東改札口 (徒歩: 約15分)

「奈良公園の最寄り駅」

・JR 関西本線 奈良駅 東改札口(徒歩: 約20分)

「なら100年会館の最寄り駅」

2. 最寄りの駅からの道順

・駅から施設への行き方: 1通り

1) 電車での行き方1

・近鉄 奈良線 奈良駅で降ります。

(徒歩: 約15分)

a) 近鉄 奈良線 [大阪難波] 駅

(JR、地下鉄、南海から乗換)→ 急行 約40分

a’) 近鉄 奈良線 [大和西大寺] 駅 → 急行・普通 約5分

↓

①東改札口より2番出口を出てから、行基広場に行って下さい。

そこから、右に曲がって下さい。

↓

②ひがしむき商店街を通って下さい。

↓

③ひがしむき商店街・出口の横断歩道を渡って、左に曲がって下さい。

↓

④もちいど商店街を通って下さい。

↓

⑤もちいど商店街の角を左に曲がって下さい。

↓

⑥猿田彦神社の角を右に曲がって下さい。

↓

⑦奈良町情報館の横断歩道を渡って、直進して下さい。

↓

⑧奈良町にぎわいの家に到着 → 1階・入口から入って下さい。

中に入るときは靴を脱いで下さい。

3-1. 施設の紹介(1階)

1) 玄関

・季節に合わせて飾り付けをされています。

2) 座敷1

・緑色系の畳で自然を感じて癒されます。

・イベント開催: 文化体験関連

3) 座敷2

・黄色系の畳でぬくもりを感じて過ごせます。

・イベント開催: 文化体験関連

4) 座敷3

・茶色系の畳で奥ゆかしさ感じて落ち着けます。

・イベント開催: 文化体験関連

5) 茶室

・畳があって少し暗めだが、庭を眺めると晴れやかな気持ちになれます。

・イベント開催: お茶関連

6) 離れ

・畳があり、中庭や裏庭を眺めながらくつろげます。

・イベント開催: 文化体験関連

7) 通り庭

・かまど、たんす、洗面所があり、台所としての役割を果たします。

・イベント開催: 食体験関連

8) 庭園

・緑色の豊かな木や石を眺めて過ごせます。

9) 伽藍石(がらんいし)

・玄関先にあって、大きな石に迫力を感じます。

10) 階段

・2階へ通じる階段で、隠れ部屋へ行くことが可能です。

3-2. 施設の紹介(2階)

1) 店の間

・天井が低く、隠れ部屋のような感じを受けられます。

4. 設備

1) かまど1

・複数のかまどが連なっています。

・使用イベント: 食関連

2) かまど2

・単数のかまどの横に風情ある木材のたんすがあります。

・使用イベント: 食関連

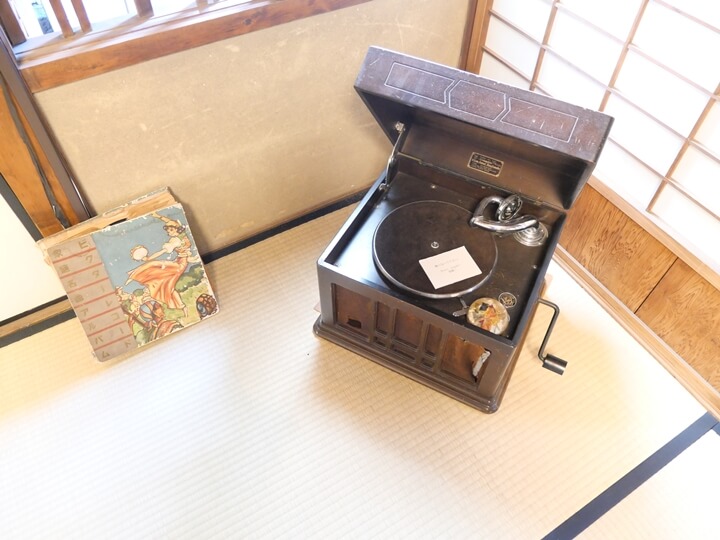

3) 蓄音機

・レコードを置いてかけると音楽を聴くことでき、音や機械を通して

風情を感じられます。

・使用イベント: 文化関連

5. 文化体験/気軽に月イチ体験

★月に1回程度開催される文化体験イベント

X) 説明

①開催日

・月1回程度(14:00~15:30ごろ)

☆講師の方や会場の都合で不定期に開催されるので、

奈良町にぎわいの家のFacebookで日程や内容の確認をお願いします。

↓

□Facebook: 奈良町にぎわいの家

②道具

・講師の先生や施設のスタッフの方に用意して頂けます。

(参加者:×道具の用意は不要)

③参加方法

×事前申込: 不要

・直接、会場にお越しになって下さい。

・参加費: 無料

1) 書道体験

①内容

・毛筆と墨を使って、半紙に文字を書く体験

2) 水墨画体験

①内容

・毛筆と墨を使って、絵を描く体験

3) 絵手紙体験

①内容

・毛筆と墨を使って、はがきに絵と文字を描く体験

4) 茶の湯遊び

・茶筅(ちゃせん)と茶碗を使って、抹茶を立てる体験

5) 蓄音機体験

・テーマにセレクトしたSPレコードを置いて、蓄音機を操作して

音楽を楽しむ体験

6) 町家ばなし

・大正時代の町の暮らしなどを講師の方に話して頂き、参加者には

聞いて学んで頂く体験

6. 食体験

★不定期に開催される体験イベント

X) 説明

①準備物

・詳しい日程や内容は奈良町にぎわいの家のFacebookで確認をお願いします。

↓

□Facebook: 奈良町にぎわいの家

①開催日

☆講師の方や会場の都合で不定期に開催されます。

②準備物

☆基本、講師の先生や施設のスタッフの方に用意して頂けます。

(イベントによって用意して頂く必要があります)

③参加方法

☆事前申込の方法はイベントによって異なります。

④参加費

☆参加費(無料、有料)はイベントによって異なります。

1) かまど体験

①内容

・施設内にあるかまどを使って、ご飯を炊く体験ができます。

・にぎわいの裏の畑で採れた野菜で調理されます。

(カレーライス、みそ汁、漬物、おひたしなど)

・体験後は参加者と講師の方で食事を通して交流も行えます。

2) みんなで餅つき大会

①内容

・施設内にある石臼と杵を使って、餅つきができます。

・ついた餅はデザートにして召し上がれます。

(ぜんざいなど)

★上記以外にも多数の講座を用意されています。

7. 文化講座

★不定期に開催される講座イベント

X) 説明

①準備物

・詳しい日程や内容は奈良町にぎわいの家のFacebookで確認をお願いします。

↓

□Facebook: 奈良町にぎわいの家

①開催日

☆講師の方や会場の都合で不定期に開催されます。

②準備物

☆基本、講師の先生や施設のスタッフの方に用意して頂けます。

(イベントによって用意して頂く必要があります)

③参加方法

☆事前申込の方法はイベントによって異なります。

④参加費

☆参加費(無料、有料)はイベントによって異なります。

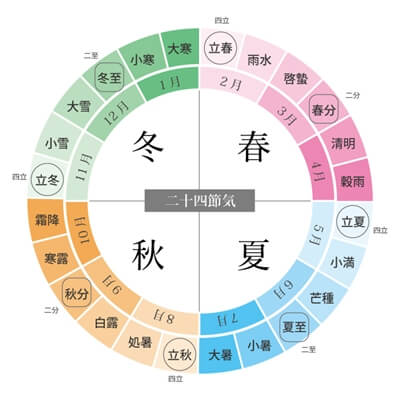

1) クイズで学ぶ二十四節気と俳句講座

①内容

・クイズ形式で二十四節気と季節の俳句を学べます。

2) やさしい短歌

①内容

・季節の名歌を詠んで短歌を作ります。その後、講師の方に添削して頂き、

発表して頂けます。

3) こまで遊ぼう

①内容

・講師の方にこまの回し方を指導して頂き、実際にこまを回して遊べます。

★上記以外にも多数の講座を用意されています。

8. 企画展

X) 説明

①開催日

☆不定期で開催されるので、奈良町にぎわいの家のFacebookで日程や内容の

確認をお願いします

↓

□Facebook: 奈良町にぎわいの家

②参加方法

×事前申込: 不要

・直接、会場にお越しになって下さい。

・参加費: 無料

1) 展示企画

・町家に活かして季節や行事に合わせた展示がされています。

①屏風飾り 「テーマ: 二十四節気」

・奈良町にぎわいの家オリジナルマーク

9. 二十四節気

#二十四節気…

・二十四節気とは、太陽の黄道(こうどう)上の動きを視黄経の

15度ごとに24等分して約15日ごとに分けた季節のこと。

a. 全体: 春夏秋冬の4つの季節に分ける

b. 部分: それぞれを6つに分ける

「節気(せっき)と中気(ちゅうき)を交互に配置する」

1) 春

(A) 2月

①立春(りっしゅん): 2/3~2/17

・旧暦ではこの日が一年の初め

②雨水(うすい): 2/18~3/4

・雪が雨に、氷が水になり、草木が芽生えます

・農耕の準備を始める目安である

(B) 3月

①啓蟄(けいちつ): 3/5~3/19

・日差しも徐々に暖かくなり、冬眠していた虫が土中から

出てくる頃で春の気配が近づきます。

②春分(しゅんぶん): 3/20~4/3

・昼と夜の長さがほぼ同じになる日

・春のお彼岸はこの時期です。

・寒さもだいぶ和らいできます。

(C) 4月

①清明(せいめい): 4/4~4/19

・万物が若返り、清々しく明るく美しいとされる季節です。

・お花見のシーズンでもあります。

②穀雨(こくう): 4/20~5/4

・田植えの準備をする目安とされます。

・穀雨の時期が終わるころが茶摘みのシーズン

2) 夏

(A) 5月

①立夏(りっか): 5/5~5/20

・暦の上ではこの日から夏の始まりです。

・新緑の季節で帰るが泣き出すのもこの頃からです。

②小満(しょうまん): 5/21~6/4

・麦の穂が育ち、山野の草木が実をつけ始める

・だんだんと暑くなってくる季節

(B) 6月

①芒種(ぼうしゅ): 6/5~6/20

・雨が多くなり梅雨の気配が近づいてきます。

・蛍が現れ始めるのもこの季節

②夏至(げし): 6/21~7/6

・1年で最も昼間が長く夜が短い日です。

・雨の多い梅雨の時期で、肌寒い日もあります。

(C) 7月

①小暑(しょうしょ): 7/7~7/21

・七夕の季節

・梅雨が明け、強い日差しとともに気温が一気に上昇します。

②大暑(だいしょ): 7/21~8/6

・気温はさらに上がり、本格的な夏の到来です。

大暑に合わせて打ち水のイベントを行うこと

3) 秋

(A) 8月

①立秋(りっしゅう): 8/7~8/22

・まだまだ圧阿賀厳しいです。

・この日から暑中ではなく残暑見舞いになります。

②処暑(しょしょ): 8/23~9/6

・厳しい暑さのピークを越え、厚さが和らぐ季節。

・台風シーズンでもあります。

(B) 9月

①白露(はくろ): 9/7~9/22

・草の葉に白い露が結ぶという意味

・日中は暑さが残りますが朝夕は涼しくなりはじめます。

②秋分(しゅうぶん): 9/23~10/7

・秋分と同様、昼夜の長さがほぼ同じになる日である。

・秋のお彼岸の時期。暑さも和らぎ始めます。

(C) 10月

①寒露(かんろ): 10/8~10/22

・秋の長雨が終わり、秋晴れの日が多くなります。

・収穫シーズンであり、本格的な秋の始まりです。

②霜降(しもふり): 10/23~11/6

・秋の一段と深まり、山は紅葉で彩られます。

・朝晩が冷え込み始め、冬の気配が近づきます。

4) 冬

(A) 11月

①立冬(りっとう): 11/7~11/21

・暦の上ではこの日から冬の始まりとなります。

・木枯らしや初霜の便りも届き始めます。

②小雪(しょうせつ): 11/20~12/7

・日差しが弱くなり、紅葉が散り始めます。

・冷え込みが厳しくなり冬の準備を始めます。

(B) 12月

①大雪(だいせつ): 12/8~12/21

・山岳だけでなく、平野にも雪が降るとされる。

・全国的に冬の気配が強まってきます。

②冬至(とうじ): 12/22~1/4

・夏至と反対に、夜が最も長く昼が短い日とされます。

・魔除けにかぼちゃや小豆粥を食べる風習もある

(C) 1月

①小寒(しょうかん): 1/5~1/19

・「寒の入り」と言われ冬本番に入ります。

・この日から寒中見舞いを出し始めます。

②大寒(だいかん): 1/20~2/2

・一年最も寒い時期

・寒気を利用した食べ物を仕込むのに最も良い時期

10. まとめ

良町にぎわいの家は、大正時代の町家を活かした施設です。

多種類の大正時代の文化や生活を体験でき、道具は講師の先生や施設のスタッフに

用意して頂けるので、参加者は気軽に参加できます。また、丁寧に指導して頂けるので

安心して楽しめます。さらに、町家の温もりを感じることができて心が癒されます。

ならまちにお越しになったときには施設を訪問してみて下さい。

今後も施設やイベントの活性化を願い、奈良町にぎわいの家の発展をお祈り申し上げます。